呼兰河传

Hulan River

走近作者

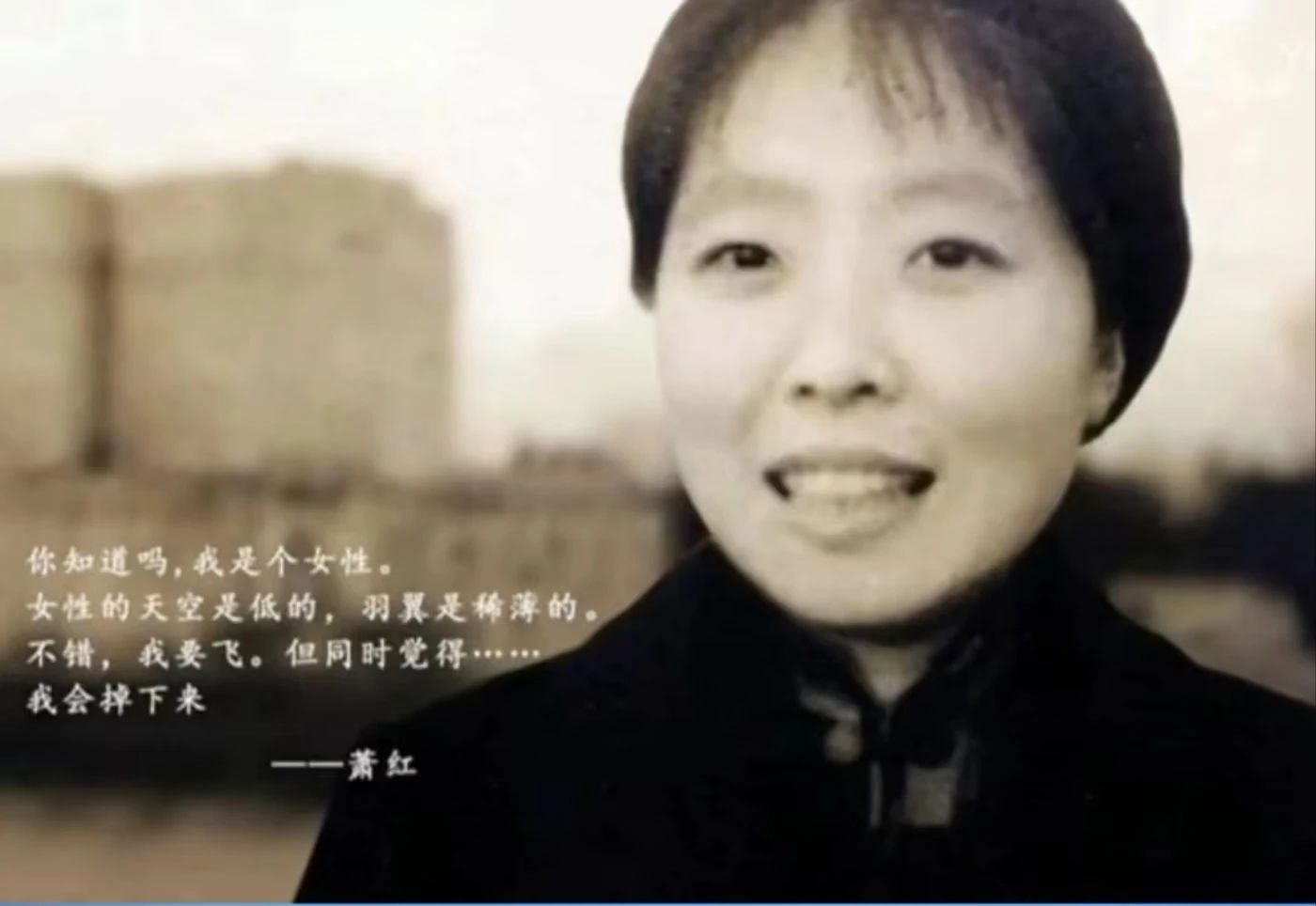

萧红(1911 年 6 月 1 日—1942 年 1 月 22 日),原名叫张秀环,后面改名为张乃莹,笔名有萧红,还有悄吟、玲玲、田娣等等,是我国现代文学史上非常有名的女性作家。她出生在黑龙江哈尔滨呼兰,家庭背景显赫,属于地主阶级,然而她在年幼时便失去了母亲的庇护,使得她的童年多了份寂寞与孤独。尽管如此,她的爷爷对她疼爱有加,呵护备至,给予了她无尽的关爱。

1932 年,萧红结识了萧军,两人开始共同进行文学写作。到了 1935 年,得益于鲁迅的悉心指导,她成功创作了《生死场》这部小说,旋即声誉鹊起,在文学领域声名远播。 1940 年,萧红在香港完成了她的长篇小说《呼兰河传》。这本书主要是她根据自己小时候的经历为主线,用特别细腻的笔触,细腻描绘了东北边陲小城呼兰河在20世纪初的景象。萧红以深沉的笔触,揭示了那个时代社会的阴暗、保守与无知,同时深情地流露出对故土乡亲身处苦难的深切同情。

她的叙述手法别具一格,蕴含着深沉的人文关怀。矛盾曾评价,《呼兰河传》就像是首叙事诗,或者像是幅风土画,还有说像歌谣,声音听着又苍凉又悲伤。萧红性格很鲜明,有着特别的艺术风格,她的文字流畅自如、表述清晰、意境有深度,而她对人性和社会的看法也很深刻。她被叫做 30 年代的文学洛神,是现代文学中的才女代表。然而,她的命运异常凄凉,不幸于 1942 年在香港,因疾病而英年早逝,年仅31岁。

背景与价值

《呼兰河传》既是对过往岁月的忠实记录,又是对当代社会有警示意义、促使我们对那些文化中的糟粕进行反思、对底层民众的生存状态给予关注、对当下的生活要倍加珍惜。

创作背景

《呼兰河传》是在抗日战争时期问世的作品,那时萧红身处香港,与她的家乡相隔千里之遥。她用自己童年的生活当基础,记录下上世纪二十年代东北偏远小城呼兰河的生活习俗。在那个动荡的年代,我国正处于战火纷飞的境地,而东北地区也惨遭日本侵略者铁蹄的践踏。通过这部作品,萧红既表达了她对家乡的想念,又批判了旧的社会制度。她个人所经历的种种境遇深刻地渗透到了这部作品的字里行间,诸如她在家庭中感受到的冷漠、社会的动荡不安,以及自身四处流浪的辛酸历程。

价值

无疑,萧红的《呼兰河传》是一部包含内涵和意涵较丰富的文学经典。在文学创作上,作品跳脱了传统叙事的框架,把小说、散文、诗歌的元素巧妙地融合在小说中,将萧红这部独具一格的风格塑造出来。她以笔法细腻,语言质朴,刻画了家乡的人生态度,使人体味到一种淡雅的优美和诗意。

从社会学上审视这部作品,围绕东北小镇的风土人情,在批判世人冷漠无知的同时,对封建迷信、性别不平等的陈规旧习如何压榨人的灵魂进行了深入的揭露。它把底层老百姓的苦心经营真实地刻画出来,在乡土文学界独树一帜,对本土文化的细腻刻画,将传统与现代的冲突,东北沦陷时期民众的顽强抗争,真实地刻画出来。

内容概括

《呼兰河传》是萧红女士根据自己幼年生活的真实记忆创作的一部精品力作,细腻地描绘了20年代呼兰河这座东北边陲小城的风土人情和复杂多变的世态炎凉。全书采用孩子们纯真的视角,将小镇的日常琐事、传统习俗和百姓的喜怒哀乐生动地展现出来。如团圆的媳妇、二伯、冯歪嘴子等人物,他们的遭遇深刻地反映出旧时代社会对人性的压抑,是封建迷信思想的羁绊。萧红以细致入微的笔触,表达了自己对故土的深深眷恋,对人性的深切关怀,使这部作品不仅在乡村文学中名列前茅,在社会现实的批判中,也蕴含着深刻的寓意。

读书感受

作品中的《呼兰河传》,洋溢着一种温馨的氛围,即使是在寒风凛冽的时光里,也能感觉到一股暖流在心里涌动,即使周围是昏暗不明,也可以寻到微光来,得到希望。读后,仿佛时光倒流,身处1920年代东北的小县城,那里风土人情、生活场景宛若亲历,普通百姓的苦难和哀伤仿佛就在自己身上发生。

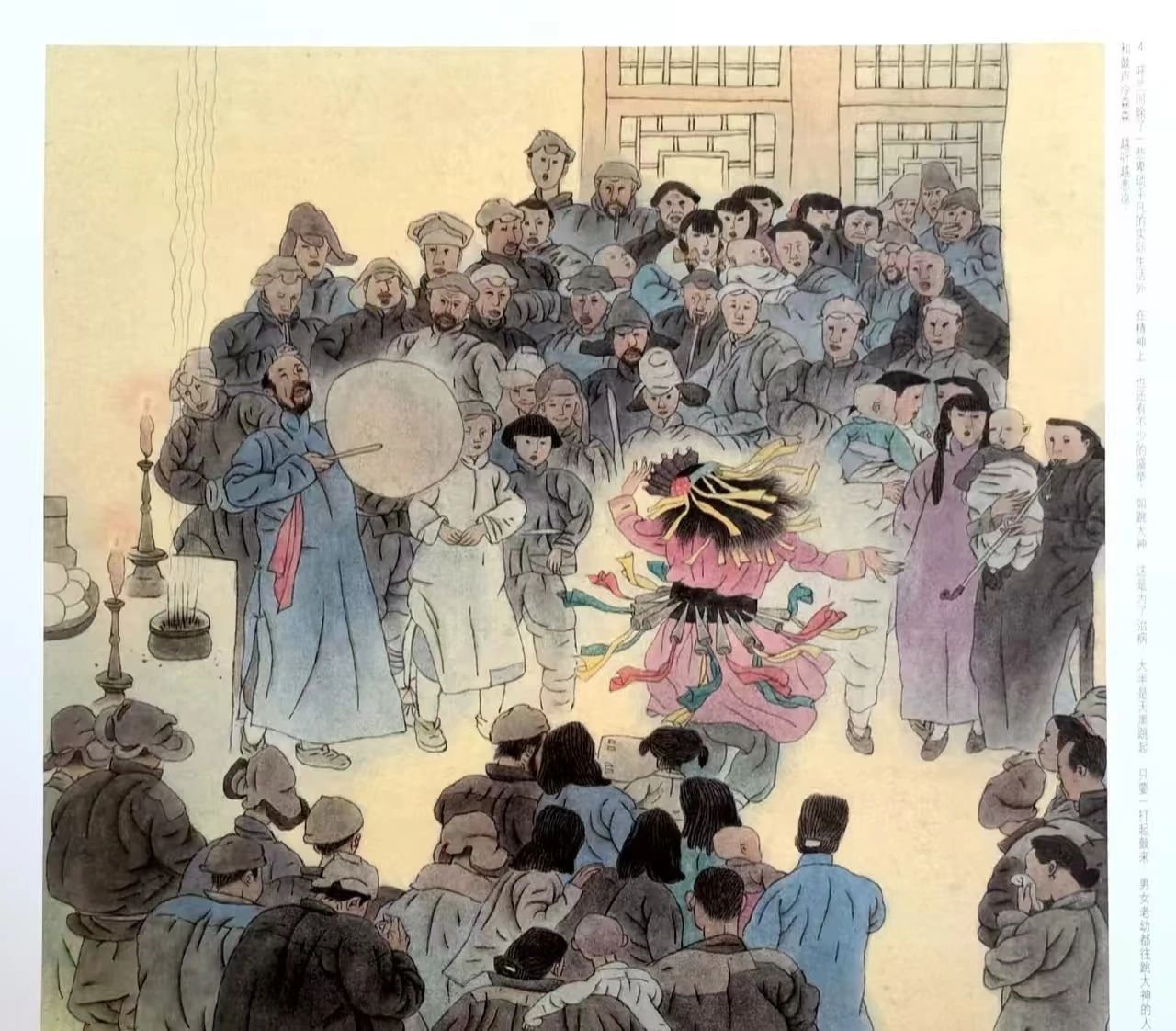

萧红从童稚的角度出发,用细腻而又富有生活气息的笔触来刻画一个普通的小镇,形象逼真地表现出来。书中既有活泼非凡的跳大神、放河灯之类的风俗,又有对团圆媳妇悲惨命运的揭示,还有二伯内心的孤寂与冷清。她无意于刻意打动读者,然而那些生动的细节却很有冲击力,让人真切地感受到人与人之间在生活中所处的艰难,以及人与人之间的温情,都是一种现实。

通观此书,作者对人性的刻画入木三分,书中人物的喜怒哀乐、情感纠葛无不跃然纸上,感人肺腑,感人至深。虽然人生的挑战和困难很多,但书中的人物面对他们的顽强和勇敢,都有一种发自内心的敬仰。

读完《呼兰河传》,对那个时代的东北有了更深刻的认识,同时也反思了自己的人生。《呼兰河传》告诉我们要追求美好的事物,保持对生命的敬畏,这种敬畏即使生活再苦再难也不能丢弃。

-END-

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved