惊蛰,是二十四节气中的第三个节气。斗指丁 ,太阳到达黄经345°,于公历3月5-6日交节。“蛰”,指“藏伏”,昆虫入冬藏伏土中;“惊”指“惊醒”,天上的春雷惊醒蛰虫。

惊蛰反映着自然界生物受节律变化影响而萌发、生长的状态。时至惊蛰,阳气上升、气温回暖、春雷乍动、雨水增多,万物生机盎然。农耕生产与大自然的节律息息相关,惊蛰节气在农耕上有着相当重要的意义,它是古代农耕文化对于自然节令的反映。

传统习俗

traditional customs

/ 01

惊蛰,不仅是一个节气,更是一个充满仪式感的传统节日。古人对自然的敬畏和对生活的美好祝愿,也融入了惊蛰的各种习俗中。从驱邪避疫的“打小人”,到祈求丰收的“祭白虎”,再到象征春耕开始的“蒙鼓皮”,这些流传千年的习俗,都承载着人们对新一年的期盼和对美好生活的向往。下面就是一些有关惊蛰的有趣的传统习俗。

1.祭白虎化解是非:

在中国民间传说中,白虎是口舌、是非之神,每年惊蛰时节会出来觅食,开口噬人。为了自保,人们在惊蛰那天祭拜白虎,以求化解是非,驱除霉运。祭拜时通常会用纸绘制白老虎,拜祭时以猪血喂之,使其吃饱后不再出口伤人,继而再用生猪肉抹在纸老虎的嘴上,使之充满油水,不能张口说人是非。

2.打小人驱赶霉运:

惊蛰日,民间有“打小人”的习俗,人们认为这样可以驱赶霉运,迎来好运。这个习俗在广东和香港地区尤为盛行,人们会用纸剪成小人的形状,然后用鞋子拍打,象征驱赶厄运和不好的事物。

3.蒙鼓皮:

惊蛰是雷声引起的。古人想象雷神是位鸟嘴人身,长了翅膀的大神,一手持锤,一手连击环绕周身的许多天鼓,发出隆隆的雷声。惊蛰这天,天庭有雷神击天鼓,人间也利用这个时机来蒙鼓皮。

4.吃梨:

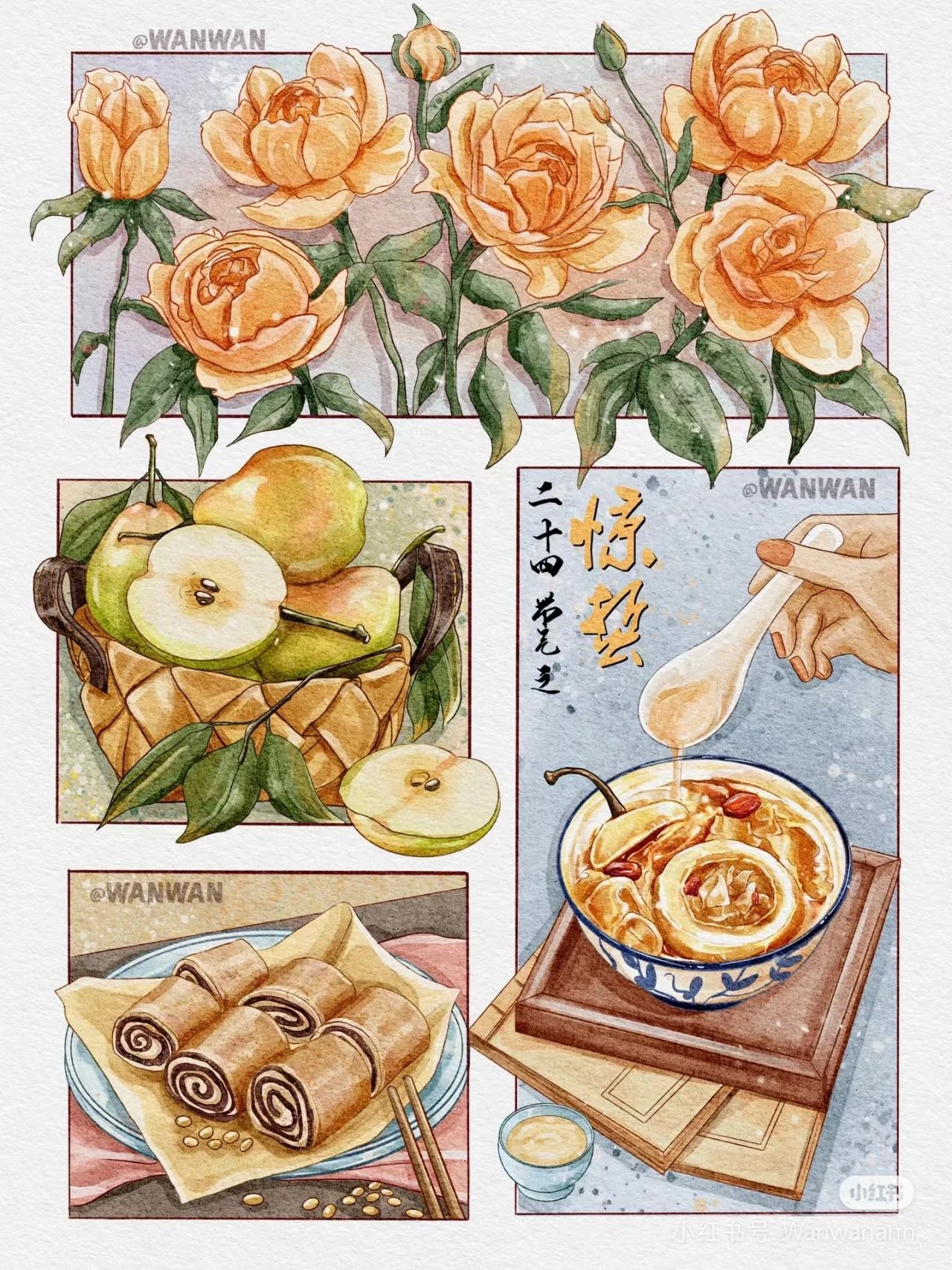

在惊蛰这一天,有些地方有吃梨的习俗。因为“梨”与“离”谐音,寓意着与害虫分离,远离疾病。同时,春季气候干燥,梨有润肺止咳、滋阴清热的功效,适合此时食用。

5.春耕开始:

惊蛰标志着春耕时节的开始。农民们会根据这个节气来安排农事活动,开始播种.

6.挂艾草:

有些地方在惊蛰这天有挂艾草的习俗,如江南地区、福建省和广东省部分地区等,认为艾草可以驱邪避疫,保护家宅平安。

时令美食

seasonal delicacies

/ 02

惊蛰时节,春回大地,万物复苏,也正是品尝时令美食的好时候。鲜嫩清香的春笋、营养丰富的韭菜、还有润肺止咳的梨子。这些大自然馈赠的美味,不仅满足了我们的味蕾,也滋养着我们的身体。接下来,让我们一起走进惊蛰的时令美食,感受春天的味道。

1.春笋:

春笋是春季的代表性食材,味道鲜美,营养丰富。惊蛰时节,春笋刚刚破土而出,最为鲜嫩。可以用来炒菜、煮汤或做成笋干,都是极好的选择。

2.韭菜:

韭菜有“春季第一菜”的美誉,惊蛰时节的韭菜最为鲜嫩,富含维生素和矿物质。韭菜炒鸡蛋、韭菜盒子等都是经典的家常菜。

3.荠菜:

荠菜是春季的野菜之一,味道清香,营养丰富。可以用来做荠菜饺子、荠菜豆腐汤等,既美味又健康。

4.香椿:

香椿是春季特有的食材,具有独特的香味。香椿炒蛋、香椿拌豆腐等都是非常受欢迎的菜肴。

5.梨:

惊蛰时节,气候干燥,梨有润肺止咳、滋阴清热的功效。可以直接食用,也可以做成冰糖炖梨,美味又养生。

6.艾草糕:

在一些地方,惊蛰时节有食用艾草糕的习俗。艾草具有驱邪避疫的寓意,艾草糕清香可口,是春季的特色小吃。

诗意惊蛰

Poetic Awakening of Insects

/ 03

惊蛰的春雷,不仅唤醒了蛰伏的万物,也唤醒了诗人的灵感。那些关于惊蛰的诗句,或描绘自然景象,或抒发心中情感,为我们展现了一个充满诗意的惊蛰。

01

唐代

“微雨众卉新,一雷惊蛰始。”—— 韦应物《观田家》:描绘了惊蛰时节,细雨滋润下,各种花卉焕然一新,一声春雷响起,惊醒了蛰伏的万物,也拉开了农事活动的序幕,展现出春天生机勃勃的景象以及惊蛰节气的典型特征。

“玄鸟雄雌俱,春雷惊蛰余。”—— 贾岛《义雀行和朱评事》:意思是燕子雌雄相伴,在春雷惊蛰之后,它们衔着黄河的泥土,在空中飞翔。通过对燕子在惊蛰后的活动描写,展现了节气变化对动物的影响。

“震蛰虫蛇出,惊枯草木开。”—— 白居易《闻雷》:写在温暖的地方,冬天没有雪,正月就已经能听到雷声,惊蛰的雷声使虫蛇从冬眠中苏醒而出,让枯萎的草木也开始发芽生长,形象地表现出惊蛰雷响带来的生机变化。

02

宋代

“雷动风行惊蛰户,天开地辟转鸿钧。”—— 陆游《春晴泛舟》:形容了惊蛰时雷声震动、风势迅猛,仿佛打开了天地间的通道,使得万物在春天的气息中开始复苏,展现出一种天地间气象更新的宏大场景。

“新春甫惊蛰,草木犹未知。”—— 苏辙《游景仁东园》:意思是新春刚刚到惊蛰时节,草木似乎还没有感知到春天的到来,通过草木的 “未知” 与节气的到来形成对比,有一种万物尚未完全苏醒的静谧之感。

“浮云集。轻雷隐隐初惊蛰。”—— 范成大《秦楼月・浮云集》:描绘了惊蛰初到时,天空中阴云聚集,隐隐传来轻雷声的景象,营造出一种春雨将至、万物待苏的氛围。

“一鼓轻雷惊蛰后,细筛微雨落梅天。”—— 舒岳祥《有怀正仲还雁峰诗》:写了惊蛰之后,一声轻雷响起,紧接着是如细筛般的微雨飘落,点明了惊蛰后的天气特点,细雨如丝,给人一种清新、湿润的感觉。

03

其他

“今朝蛰户初开,一声雷唤苍龙起。”—— 吴存《水龙吟・寿族父瑞堂是日惊蛰》:元词,生动地写出了惊蛰日蛰虫开始活动,一声惊雷仿佛唤醒了沉睡的苍龙,充满了动感和生机。

“惊蛰先开荠菜花,一年春事渐繁奢。”—— 奕绘《鹧鸪天》:清词,表明惊蛰时节荠菜首先开花,预示着一年中春天的事务逐渐繁多热闹起来,从细微的荠菜花开,展现出春天由浅入深的变化。

“独坐池塘如虎踞,绿杨树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声。”—— 毛泽东《咏蛙》:以蛙的视角,用一种豪迈的语气,写出了春天到来,蛙在惊蛰后即将活跃的状态,也展现出一种敢于争先的精神。

惊蛰,宛如大自然奏响的春日序曲,以一声惊雷为鼓点,敲醒沉睡的大地,让世间万物都汇入生命复苏的旋律。在这充满希望与活力的节气里,我们将目睹大自然神奇的画笔,为世界晕染出五彩斑斓的画卷;将见证生命的坚韧与不屈,于蛰伏后勇敢绽放。愿我们都能如惊蛰时节破土而出的新芽,带着无畏的勇气与蓬勃的生命力,迎接生活中的每一缕阳光与风雨。在这美好的春日,让我们怀揣着对自然的敬畏与热爱,在时光的长河中,与温暖相拥,与希望同行,奔赴下一场生命的绽放。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved