“2025返乡故事”主题实践活动

一等奖作品

作者:覃锋华

假如你是一名家在广西梧州岑溪大业镇方向的外出务工人员,只有一辆绿色嘉陵摩托车做为交通工具,你可以吃过早午餐后出发去广东,一般经由芋荚塘向东出发,山连着山水接连水,877乡道接352省道,中途经泗纶镇到达广东罗定的某个厂,大多数的家私厂,这个过程需要稍微美好的天气、畅通无阻的车道、接下来一段时间里万事顺意的家人上下,以及,五六个小时期间不会路上突然掉链子的老嘉陵儿。

一、车轮:乡道上的生存刻度

如果你准备返乡,你要带上什么?你会带上什么?

钱,钱似乎可以解决一切事情。

可是你又不只是只有过年才回家,你再想想家住村里交通不便教育资源匮乏而上学难的儿女,卫生条件不好山高路远看病困难的老人孩子,那几片没有犁的黄土地,那几台老了又修修了又坏的老家具,想你的家人,这些不是钱单能解决的,包括你的情绪陪伴。

所以需要在老嘉陵的后座添上一些常用家庭药啊工具箱啊皱鼓鼓的零钱包和好看的小玩意——家里孩子喜欢的不得了。

还要健康地顺利地到家,等待忙碌的秋收,忙碌的春种,上学的孩子和令人发愁的生计。

一轮又一轮,一年又一年,前几年还是父亲们的路,长大了又变成了出省上学打工的返乡路,老父亲们和道上来往的车轮一样在务工奔波中老去,留下一轮又一轮的车印在岁月里凌乱,那个后座绑过木工工具、电器零件,也载过六个孩子的学费的摩托车的使命已到达,变成了一滩废铁。

“当年油门拧到底,单程也要五小时。”父亲摩挲着褪色的头盔说。头盔内侧贴着一张泛黄标签:“2003年7月检修”——正是他们决定返乡建房的那个夏天。

直到我到东莞黄江的大伯家,在他与父亲交往的信件里,我见到父亲当年的行车日记,潦草的字迹爬满泛黄的作业本:“2005.3.12,罗定家私厂结账,扣除预支生活费,实收832元”“2009.9.1,老大(哥哥)初中报名费500多,向工友借300元”……最后一页停在2015年9月:“摩托车卖给废品站,得款320元。老大(哥哥)初中毕业不读,今日去东莞,支持家妹读。”

“后来送你们上学,从你二叔那里买了辆老破嘉陵,自己修修又用好多年。”他老了,声音不再那么有活力,越来越像老旧车轮涂上机油那样沉重,摩擦着声道缓缓吐出的声符,敲击着旁观者的心。

自从他自己说老了干不动之后,就很少走那条走了十几年的路了,正好车也坏了,修了几天也没修好,荒郊野岭的基本打不到车,我去上学就必须有交通工具送到镇上的公交站,出市区转城际大巴去高铁站,没有那辆老嘉陵,麻烦多了不少。

谁也无法抵挡光阴的镌刻,我也就这样在临出发离开的时候,有机会这般静静地端详我的父亲,花白的头花更多了。

我与父亲最多的交流,就是在接我的摩托车上,我并不享受这难得的父女独处空间,甚至觉得难堪,因为我们无话可说。在他接我的时候,我总看着他会来的方向,那家的方向,痴痴地观望与等待,见面就像打照面一般不语。

我不了解我的父亲,我们总是聚少离多,我对他心怀愧疚,我辜负了很多他对我的期待,我觉得我们两代之间隔着太平洋,并没有折叠的地方,我们彼此或许渴望交流,终于在临出发得知我准备去东莞看望哥哥那一晚,我们难得放下两代隔阂,彻夜长谈。

二、车印:两广务工人员的折叠人生

2024年2月16日,我即将踏上北上的旅程,连带着今年的迷茫焦虑一同出发,总要出发寻一个答案的。

正巧,我今天打到了一辆顺风车,从这里镇上出发前往罗定,我居然有机会走上父亲的“老路”!

父亲已经对着那堆零件琢磨好几天了,幸好这几天天气不错,心情估计也不差,我说我,我喜欢原野的气息更渴望都市的漂泊,我对离开向来是漠然的,返乡也是,难离难舍总有一些,但是这次好像有那么点不同的心境,真的就一点吗。

拖着沉重的行李来到乡道边,等待。

站在路边,我再抬头看这蓝天白云,一瞬间觉得自己也老了好多岁,明明记得上一次这样离家还是在十几年前,也是像这样在路边等待,等待着有人接我回家,可惜这种期待实现的代价是长大和变老,我有点困了,昨晚一夜没睡。

无聊地把手揣进兜里,摩挲着更厚重的纸包,今年给的路费更多了,顺风车终于来了。

“师傅,今天是去罗定上工吗?”

“是啊,本来早些日子就去了的,没想到家里孩子突然生病了,看视频里说是甲流,还死过人咧,我都不敢走了。”

师傅一边打开后备箱一边接话,话语间似乎还有大难过后的庆幸。

路上颠簸,我只能望着窗外,偶尔有伸长过道的树枝划过,时不时沙沙响。

“把窗摇上去吧,这路回来的时候就这样,树枝伸出来也没人修,小心刮伤你。”

“妹儿,现在上大学了是吧,看你戴着眼镜斯斯文文的,我妹儿就不会读书,都不明白,前年初中毕业就跟着同村的小伙去东莞打工了,今年过年都不回来,也不咋跟家里联系。你去哪儿?”

“我也去东莞。”

“你也去进厂啊,现在去都有点晚了。”

我收回思绪,连忙解释:“不不不,我去上学,中途去东莞黄江那儿看我哥,我哥和我大伯都在那边。”

“哦,那边厂子多机会多,也不讲究学历,咱们这边的人基本都往那儿去,我年轻的时候也在东莞虎门那边干过,现在老了家里也要依靠,走不远啊,回罗定做家私了,干不了几年就得回家务农了。”

听到这里我来了兴致,头脑也没那么晕乎了。“你跟我爸一样,他昨晚知道我去东莞看我哥,跟我说起了很多年轻时候的事情!他前几年也是走这条路去罗定做家私的,不过是骑的摩托。”

“欸,是啊,当年读不起书不就干这些,哪里要人就去哪里,周围乡里邻居都是互相介绍着进厂的,累是累,有钱到手又安心许多。过去这条路好多摩托车的,台风下雨天多路也烂,不好走啊,现在少很多了,可能骑车的那一代都老了返乡了吧,年轻有点条件还是买辆二手四个轮子的车开开方便,要不就搭伙坐个顺风车。你别说,我还是第一次拉到大学生。”师傅感概,顺手点了根烟,我的头更晕了,刺鼻的烟味直熏得人想吐。

“确实,我爸当时那个嘉陵儿还烂过好多次,都是这路难开,路上坏了只能自己带着工具箱修,天气不好的时候,还遇上路边塌方了,听他说当时路面湿滑,穿着个雨衣戴头盔遮挡视线,一不留神就翻泥里了,摩托车压在腿上骨折了,万幸没翻山沟沟里,不然……”我把衣领立起来埋下头去,遥想说。

“还会修车,你爸不止做过木工吧?”

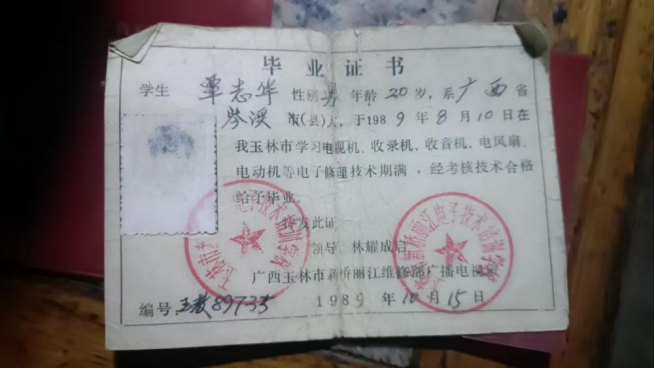

“对,他只上到初中,毕业之后自己去学技术,考了个电子器件维修证啥的,我小时候还翻到过那个证件呢,听他说是做过电子维修相关的,在东莞沙田那边,一开始厂里说是当技术主任招进去的,结果还是在流水线做技术活。后来又自学了修车修电路,啥都琢磨过,家里墙还是他刷的,说是外面刷的没自己刷的好看,全能老爸。”

注:父亲的“毕业证书”

“那边啊,又是很多老乡沃,估计周边也去过了。”

“对!当时又辗转虎门、中山,像您说的哪里有活去哪里,后来又回龙圩,都是在两广这边谋生。不过现在做不了了,在家务农。”

“难啊,现在想做都难做,做工的后生仔比我们老野有力。”

师傅又吸了好多口烟,路上还是摇摇晃晃的,我依旧看着窗外一闪而过的光景,在与师傅的对话里,拼凑出父亲记忆里遥远的前半生,还有身下这条他走了十几年的路。

原来临走前那一晚与父母简单交流,竟然是他们有迹可循的大半生缩影,时至今日我才明白父亲为何那几天都在执着于修好那一辆摩托车,那个后座绑着的编织袋里装过木工刨刀、二手电焊机,也装过六个孩子的作业本和我喜欢的彩铅笔的烂车,我怎么会把这种车形容成烂车。“最怕雨天,泥浆溅到发动机里,推车走几里路找修理铺。”母亲翻出一张九几年的修车单,褶皱的纸页上写着:“更换离合器片,85元——当时他一天工钱才30块。

注:父亲的摩托车

在东莞黄江镇哥哥的出租屋里,父亲的行车日记被压在玻璃板下。泛黄的纸页记录着冰冷的数字:“2001.9.3,老大(哥哥)小学学费欠缴,预支工资500元”“2005.11.7,摩托车链条断裂,修理费120元,赊账”……最后一页用红笔潦草画了个圈:“2015.9,卖车,老大去东莞。”这是哥哥在临去东莞前,在大伯的旧书里翻出来的。

三、车间:齿轮声里的折叠哲学

森量精密五金厂的机器边上,哥哥的工位贴着张便签:“08:00校准模具,13:30抽查第3批次公差”,这是老板交代的任务,他早在前一天早熟记了。

我是打车过来的,没麻烦他翘班来车站接,没想象出他工作的模样,我不敢想象一个初中毕业就外出打工挣钱供我们姐妹五个上学的人,我羞愧地不敢想象。我们家里的每个人似乎都天生喜欢独处,不爱交流与袒露自己,坚强坚韧地生活,不让任何人担心,这也是为什么我要来这一趟的原因,我想找一个人生答案。

注:家里其中一面奖状墙

在他出来接我的时候,摊开手掌,虎口处还有未洗尽的油墨,但一看就有匆忙用纸巾擦试过的痕迹,与身上干净整洁的灰色工服也相称。

他租的房子就在厂边一栋自建房的三楼,直线距离甚至不足五十米,他说这栋楼是他看着建起来的,从打地基开始,他就盼望着搬出那间脏乱差、同住工友惶惶度日玩乐消遣的宿舍,远离那些出口成脏,每日谈论“隔壁哪个厂妹子多”“今晚去哪里按摩有服务”的吵闹人群,他需要一片净土。

中午十二点,我站在森量精密五金厂门口,望向马路对面一栋不起眼的出租楼——哥哥的新“家”就在三楼,搬进来住了三年,却在这个厂这个城市生活了十年,从18岁到28岁,从流水线普工到技术师傅,从集体宿舍到独居小屋。

这间不足30平米的房间,藏着他对生活的全部掌控:无比干净整洁的布置,没有其他多余的装饰,最显眼的是卧室里占满一边墙的自制落地书柜挤满哲学与历史书籍;摆放在闭塞小厅的生态鱼缸的水草随过滤泵轻轻摇曳,仿自然灯定时定点亮起,富有生命气息,似乎可以短暂吸走旁边工厂的嘈杂声;他甚至逐渐将他的整个卧室“密封”起来,封窗塞缝,室内同时配备加湿器扫地机空调和空气净化装置等,逐月新添的智能家居设备将岭南的潮湿闷热与各种大小虫子隔绝在外;除此之外,我还看到他将我一年前在天津旅游一时兴起给他邮的明信片,摆在书柜最显眼的地方,这张卡片几乎是我们这些年来最温柔的唯一联系。

注:哥哥在出租屋里自己组装的生态鱼缸

早八晚九,午饭晚饭下班前提前20分钟溜出车间上楼煮饭,午休时吃完饭后在出租屋小憩二十分钟,傍晚再重复同样的轨迹,晚上九点下班后的出租屋才是完全属于他的一方天地。

“厂里年轻人总说我活得像苦行僧,不找乐子不快活”他笑着递给我一杯恒温水,“我觉得这样生活挺好的,小时候家里穷不知道什么生活才是好生活,只有温饱才能感受到那种活人感,现在自己也算是忙了小半辈子了,有自己的兴趣与养生之道,日复一日也没那么单调无聊了,孤独的时候守着我那一大柜子书,看看鱼缸里的鱼,养好身体和精神,平时吃点简单的粗茶淡饭,工资发下来的那一天,把你们每个月的生活费汇过去,再去街上的肥陈烧鹅店来一例烧鹅犒劳自己,而后又陷入日复一日的循环里。可只有把日子折叠成固定程序,才能腾出空间装点自己的精神世界。”

注:东莞东站外来自各地的务工人

“在自己身上克服这个时代——这话比加班铃声提神。”

这种“折叠”,似乎是我们家族两代人的生存法则。

1990年代,他和母亲在东莞对街的服装厂与家私厂相识。“那时打工像候鸟,春节挤绿皮火车回家,年后又像沙丁鱼一样塞进大巴。”母亲回忆说,2003年返乡建房时,村里人羡慕他们带回的水泥砖和瓷砖,却无人看见砖缝里渗着的漂泊感。

父亲用摩托车驮起整个家的重量,他在两广漂泊半生,仍记得年少时在虎门沙田去一路骑行到黄江的经历,年轻气盛意气风发;中年在罗定为家具打磨棱角,精雕细刻,后来回村后为乡里邻居修理电器,务农接娃,这半生用车轮碾过的每一公里都是生计的刻度。

“种地看天吃饭,可孩子的未来不能赌。”“读书才能走出大山,我这辈子就在山里了。”为了我们的未来,哥哥与父亲似乎暗自交接过使命一般,背上编织袋,踏上父亲骑了十几年的那条国道。

哥哥离开的那一天,我看着父亲在木柜里拿出最体面最光鲜的皮鞋递给哥哥,昏暗的炽灯下,两人的身影都是那样脆弱,命运的交叠或许就在此时,此刻。

那一天,父亲独自爬到高高的田埂上,烟抽了一根又一根。

两代人的迁徙,不仅是车轮与脚步的轨迹,更是一场精神的突围。父亲用摩托车丈量生存的边界,哥哥用书籍对抗流水线的扁平,有过迷茫有过焦虑,知足也不知足,人活着总有活法不是?

他们或许从未走出折叠的齿轮,却在缝隙里种出了自己的花园,这些折叠的人生,终将在时代历史的褶皱中闪烁微光。

中国劳动关系学院

文化传播学院

新闻传播学系学生媒体

扫码关注我们吧!

编辑 : 曹嘉芮

审核:邱乐丹

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved