光影中的苦难与救赎:

三部电影的人性启示录

在电影的世界里,有些故事跨越国界与时代,用镜头撕开现实的裂缝,让光与暗交织成永恒的人性诗篇。《天堂电影院》《七号房的礼物》《何以为家》——三部来自意大利、韩国、黎巴嫩的经典之作,以截然不同的叙事笔触,共同探寻着关于家庭、社会与生存的终极命题。它们用眼泪与欢笑、绝望与希望,为观众编织出一张关于人性真相的网。

胶片里的时代挽歌

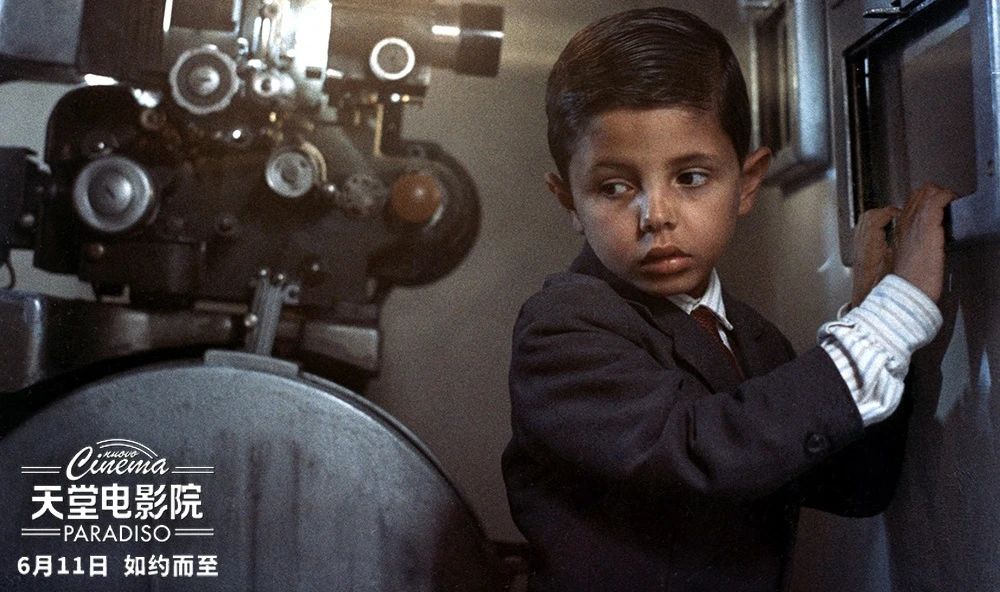

《天堂电影院》

“人生和电影不一样,

人生辛苦多了。”

图片来源网络

《天堂电影院》是意大利导演朱塞佩·托纳多雷的“时空三部曲”开篇之作,诞生于1988年。

影片开篇,年幼的多多便对小镇上的天堂电影院充满好奇,常常溜进影院观影。彼时的天堂电影院,是小镇居民的精神寄托,是人们逃离平淡生活、沉浸于梦幻故事的乐土。神父会在放映前仔细审查胶片,删去那些亲昵的镜头,这一情节看似荒诞,实则反映了当时社会的保守与传统观念对人性的压抑。

多多与放映师阿尔弗雷多的情谊成为推动故事发展的重要线索。阿尔弗雷多不仅教会了多多如何操作放映机,更是他人生的导师。在一场大火中,阿尔弗雷多为了抢救胶片而失明,这一情节象征着传统电影艺术在发展过程中所遭受的磨难,也暗示着时代变革的无情。

随着时间的推移,多多长大成人,电影技术也在不断进步。电视的出现让天堂电影院的观众逐渐减少,这座曾经热闹非凡的影院面临着倒闭的命运。多年后,多多收到阿尔弗雷多去世的消息,回到了阔别已久的小镇。他发现天堂电影院已被拆除,曾经的辉煌不复存在。而阿尔弗雷多留给他的遗物,是一卷经过剪辑的影片,里面是当年被神父删掉的所有亲昵镜头。看着这些镜头,多多仿佛回到了过去,那些关于童年、关于电影、关于小镇的回忆一一浮现。这卷胶片,不仅是阿尔弗雷多对多多的爱与期望,更是对那个已经逝去的电影时代的怀念与致敬。

《天堂电影院》通过多多的成长经历和天堂电影院的兴衰,展现了时代变迁对个人命运和传统艺术的影响。胶片里的光影世界,既是人们的精神慰藉,也是时代的见证者。它让观影者感受到了时代的洪流中传统与现代的碰撞、人们对过去的怀念和对未来的憧憬。这部电影不仅是对电影艺术的赞美,更是对那个充满梦想与激情的时代的深情挽歌。

监狱童话下的

血色现实

《七号房的礼物》

“你是这世间最好的礼物”

图片来源网络

该片改编自2013年韩国电影《7号房的礼物》,讲述了智残爸爸梅莫蒙冤被判死刑,在狱友们的帮助下,他的女儿奥娃巧妙进入了他住的七号牢房,从而为冰冷黑暗的监狱中带来善意和温情的故事。

影片的主人公梅莫,是一个智力仅如孩童的男人,他和女儿奥娃相依为命,虽然生活贫困,却充满着简单的快乐。然而,命运的残酷转折毫无征兆地降临。一天,梅莫为了给奥娃买她心心念念的书包时意外卷入了一场事故。一个小女孩不幸身亡,由于梅莫的智力缺陷和行为举止异于常人,被糊涂的司法系统当成了凶手。梅莫根本无法理解所发生的一切,更无力为自己辩解,被警察匆匆关进了七号牢房,等待他的是不公正的审判和可能到来的死刑判决。

七号牢房里,原本是一群看似凶神恶煞的罪犯。但梅莫纯真善良的天性,就像一道温暖的光,逐渐融化了他们内心的坚冰。狱友们看到梅莫对女儿的思念和深深的爱,决定帮助这对父女团聚。在大家的巧妙安排下,奥娃被偷偷带进了牢房。小小的牢房瞬间因为奥娃的到来充满生机,狱友们也在奥娃的影响下,找回了内心深处的善良和柔软。

这部影片巧妙交织起两种截然不同却又相互映衬的情感与现实图景。在阴暗冰冷的监狱高墙之内,却绽放出如童话般温暖动人的情谊之花,人性的美好与善良在这狭小的七号房熠熠生辉。主人公梅莫的遭遇,绝非个例,而是社会底层弱势群体在强权和不合理制度压迫下的真实写照与悲惨缩影。但七号房中的温暖情谊,传递出人性的光辉与希望。它让观影者看到,即便在最黑暗的角落,也总有一丝人性的光芒在闪烁,提醒着我们对公平正义的追求不应停止,对弱势群体的关怀不可缺失,对人性美好的信仰不能动摇。

深渊里的控诉者

《何以为家》

图片来源网络

生而不养 养而不教

何以为家

黎巴嫩女导演娜丁·拉巴基耗时5年实地研,采访街头难民儿童后于2018年完成了《何以为家》这部电影。主演赞恩·阿尔·拉菲亚本是叙利亚难民,拍摄期间全家才获得定居资格。电影中80%的情节来自真实见闻:童婚、黑户、儿童贩卖……镜头近乎纪录片般残酷。

12岁男孩赞恩起诉父母“生下我”,控诉的不是贫穷本身,而是底层群体在生存压迫下的道德崩塌。当妹妹被父母卖给房东抵债,当婴儿被拴着铁链像狗一样活着,“家”就成了吞噬童年的黑洞。影片最后,赞恩在镜头前疲惫的微笑,是导演留给世界的希望火种:唯有觉醒才能冲破轮回。电影直指中东难民危机中的“失语者”:没有身份的孩子如同隐形人,在法律夹缝中沦为商品。2019年,该片推动黎巴嫩废除“童婚合法”条款,印证了电影作为社会手术刀的力量。

图片来源网络

从拍摄手法上来看,电影以一种写实的风格呈现,没有过多华丽的特效和修饰。它让观众仿佛置身于赞恩所处的环境中,感受到那种压抑和绝望。演员们的表演也十分出色,尤其是饰演赞恩的小演员,他用纯真而又沧桑的眼神,将赞恩的苦难演绎得淋漓尽致。

图片来源网络

托托的放映机、奥娃的气球、赞恩的法庭证词,皆以儿童的视角解构成人世界的荒诞。

这三部电影共同回答了:人性之善从不在于环境是否完美,而在于黑暗中是否有人选择举起火把。《天堂电影院》用胶片审判遗忘,《七号房的礼物》用童话审判偏见,《何以为家》用起诉审判生育暴力。然而,阿尔弗雷多剪掉的吻戏胶片、七号房囚犯叠的纸飞机、赞恩护住的异母弟弟却又是黑暗处亮起的点点微光。在这光与暗交织的影像中,人性之美逐渐具体化,完美的救赎或许不存在,但残缺的拥抱足以抵御寒夜。

-END-

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved