三叠纪

Triassic

|||||||| 远古的回响 ||||||||

在漫长的地质历史长河中,三叠纪作为中生代的开端,是地球生态系统经历大灭绝后浴火重生的关键时期。这个持续约5100万年的地质时代,不仅见证了盘古大陆的壮丽史诗,更孕育了恐龙王朝的萌芽。从荒芜中重建的生态系统,在剧烈的环境变迁中孕育着生命演化的奇迹,最终又以一场神秘的大灭绝为后续生物崛起铺就道路。

PART 1

时空定位

三叠纪的命名源自德国地质学家弗里德里希·冯·阿尔伯蒂1834年的发现。他在研究德国西南部地层时,发现该时期沉积岩呈现明显的三层结构:下部红色砂岩、中部灰白色石灰岩、上部杂色砂岩,这种三叠式层理特征成为命名的直接依据。地质年代学测定显示,三叠纪始于距今约2.52亿年前,终结于2.01亿年前,构成中生代第一个地质时代。

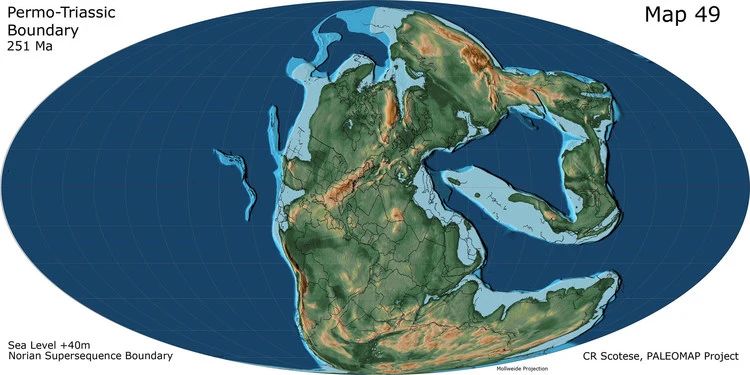

这个时期的地质构造运动深刻改变着地球面貌。盘古超大陆持续聚合形成完整的陆地板块,其中心区域位于赤道附近,造就了广袤的内陆沙漠。特提斯洋向东敞开,泛大洋(古太平洋)环绕大陆西侧,这种海陆格局导致全球大气环流和洋流系统呈现独特模式。频繁的火山活动在三叠纪中后期加剧,特别是在现今西伯利亚地区,持续喷发的玄武岩熔岩为后续环境剧变埋下伏笔。

图源网络

PART 2

生态系统

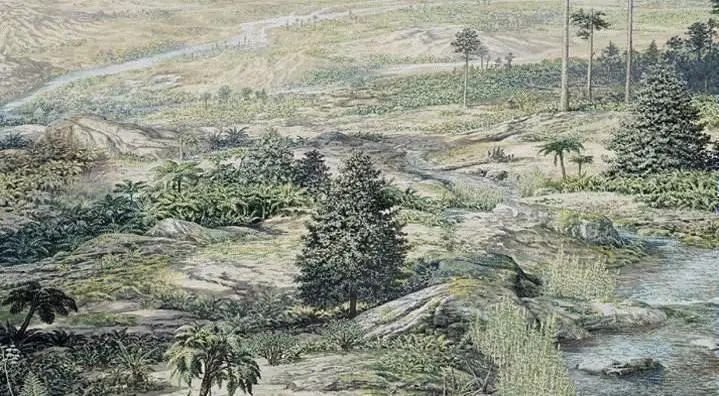

盘古大陆的聚合彻底改变了地球环境格局。赤道地区形成横贯大陆的干旱带,季节性降水差异显著,造就了广袤的红色砂岩沉积区。大气二氧化碳浓度达到显生宙以来的峰值,全球平均气温比现今高出3-5℃,也因此两极不存在永久冰盖。这种极端气候令陆地生态系统呈现明显纬度分异:赤道附近以耐旱植物为主,而高纬度地区则分布着茂密的针叶林。

海洋环境同样经历剧变。特提斯洋的浅海区域成为生物多样性热点,而泛大洋深水区则相对贫瘠。三叠纪中期发生的海退事件使全球海平面下降近百米,因此而暴露出的大陆架形成新的陆地栖息地。海水化学性质的变化导致碳酸盐沉积模式改变,这种环境压力成为驱动海洋生物演化的重要力量。

图源网络

PART 3

生命演化

陆地生态系统中,主龙类爬行动物占据主导地位,假鳄类与鸟跖类在这片超大陆上百花齐放。与假鳄类外形类似的植龙类则在淡水环境中繁盛,喙头蜥类发展出独特的咀嚼机制,而犬齿兽类哺乳形类动物则保持着小型化的生存策略。标志性的恐龙类群在晚三叠世出现,始盗龙等早期物种体长不足1米,却预示着即将到来的巨兽时代。植物界以裸子植物为主角,本内苏铁目植物发展出类似花朵的繁殖结构,针叶林开始形成现代松柏类的基本格局。而在三叠纪晚期,最早的被子植物也登上历史舞台,无声地宣告着其将来的统治地位。

海洋生物经历二叠纪大灭绝后的复苏,菊石类通过复杂缝合线结构增强壳体强度,鱼龙类完善了胎生繁殖机制,成为顶级掠食者。珊瑚礁生态系统在晚三叠世重建,六射珊瑚取代了古生代的四射珊瑚。特别值得注意的是牙形石动物的灭绝事件,这种延续3亿年的海洋浮游生物在三叠纪末彻底消失,成为地层划分的重要标志。

图源网络

PART 4

灭绝事件

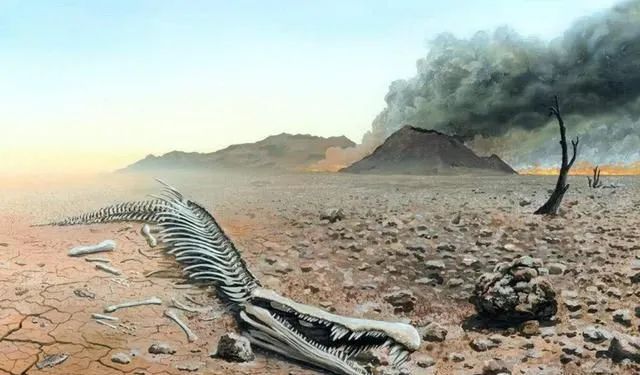

三叠纪末灭绝事件导致76%的海洋属和34%的陆地属消失,主龙类中多个优势类群灭绝,这直接影响了后世主龙类的演化方向。西伯利亚暗色岩的持续喷发释放出巨量温室气体和酸性物质,造成大气氧含量骤降和海洋酸化。碳同位素记录显示,当时海洋表层水pH值下降约0.7单位,这种环境压力直接导致钙质生物的大规模灭绝。

这场危机为恐龙的崛起清除了生态障碍。幸存的双孔类爬行动物在早侏罗世快速辐射演化,最终确立中生代陆生脊椎动物的统治格局。地球生态系统经过这次“过滤”,形成了更适应干旱气候的生物组合,被子植物祖先开始积累演化优势。从地质尺度观察,三叠纪的兴衰轮回验证了生态系统脆弱性与恢复力的一致性与相关性,为理解当代生物多样性危机提供了历史参照。

图源网络

站在地球46亿年的历史长河上回望,三叠纪犹如一曲跌宕起伏的命运交响曲。它既承接了古生代末期的毁灭与重生,又开启了中生代生物演化的新纪元。这个时期的生态重建过程证明,生命在极端环境压力下展现出的顽强适应力,远比我们想象的更为强大。研究三叠纪的环境变迁与生物响应机制,不仅为了解地球过去提供钥匙,更为应对当今气候变化和生物多样性保护带来深刻启示。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved